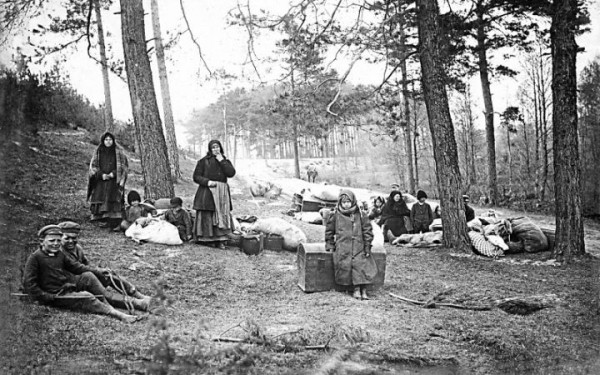

Три дня на сборы дало царское правительство населению Бреста

Летом и осенью 1915 года в ходе Первой мировой войны из западных губерний Российской империи было выселено до 3,2 миллиона человек. Подавляющее большинство – из восточных воеводств современной Польши, в том числе из нынешних Брестской и Гродненской областей Беларуси, пишет «Вечерний Брест».

Путь был устлан могилками

«Голодная толпа беженцев рвалась до котлов. Её сдерживали солдаты. Походные кухни светились и освещали, кажется, только одни глаза – выпуклые, стеклянные глаза людей, которые ничего не видели, кроме открытых котлов, от которых подымался пар.

— Пуска-а-ай! – отчаянно крикнул кто-то.

Толпа рванулась. Она оторвала мальчишку от Сполоха. Мальчик споткнулся и повалился под ноги сотен людей, которые рванулись до котлов. Он не успел даже крикнуть».

Это одна из первых записей в дневнике будущего знаменитого писателя Константина Паустовского, в 1914 году записавшегося санитаром и начавшего службу в военно-санитарном поезде. Трагедия, описанная Паустовским, случилась в Кобрине. Мальчишка в порванной гимназической шинели и его сестра лет двенадцати, потерявшие мать, были подобраны будущим писателем и его сослуживцем Сполохом под Брестом. Сестра погибшего, потрясённая случившимся, рванулась искать маму. Её пытались остановить… Больше её никто не видел… И это лишь маленький фрагмент трагедии, разыгравшейся на нашей земле летом и осенью 1915 года.

По официальным данным, на февраль 1917 года во внутренних районах России находилось 750 680 беженцев из Гродненской губернии. Надо учитывать, что часть покинувших свои дома осели в восточных регионах Беларуси, многие умерли, в том числе в самом начале своего пути. Было эвакуировано подавляющее большинство православных из окрестностей Холма, Люблина и Белостока (ныне Польша) и бывшей Гродненской губернии (ныне Брестская и Гродненская области Беларуси). Уезжали из западных уездов Минской (регион Пинска и Барановичей), части Виленской губернии, на территории которой в то время проживали, в основном, не этнические литовцы, а белорусы, поляки и евреи.

Паны дерутся, у холопов чубы трещат

Первая мировая война катком прошлась по жителям нынешней Брестской области. Фактически для них она началась 1 августа 1914 года, когда кайзеровская Германия объявила войну Российской империи. Первоначально российская армия имела определенные успехи, но уже с начала 1915 года фронт покатился на восток. Одной из мер, которые предприняло царское правительство, пытаясь остановить наступление немецких и австро-венгерских войск, была тактика «выжженной земли». Предполагалось, что враг будет занимать территорию, на которой не будет ни людей, ни домов, ни продовольствия.

Надо сказать, что первые беженцы из польских земель и Гродненской губернии появились еще в конце 1914 года, но это были, если можно так сказать, «добровольцы». Летом 1915 года принято решение об эвакуации населения в принудительном порядке. Но четкого плана не было. Отсюда неразбериха, разлучение семей, гибель в дороге.

Пути, ведущие на восток, были запружены телегами. По воспоминаниям одного из беженцев, ситуация возле Пружан выглядела так: «Быть откинутым на обочину означает потерю огромного количества времени (до нескольких часов), чтобы втиснуться между возов. И в этом нет ничего удивительного, потому что тех возов было столько, что порой ехали в три ряда, причем не было видно ни их начала, ни конца».

И если в организации эвакуации не было никакого порядка, то уничтожать оставленные города и деревни не забывали. Полковник С.А. Торнау, часть которого отступала к Брест-Литовску, вспоминал: «Местность, через которую проходили наши войска, была предана огню. Сжигались деревни, скирды с хлебом, скот либо уничтожался, либо угонялся за войсками… Огнем беспощадно уничтожались целые цветущие районы. Население выгонялось с насиженных мест и должно было бежать в глубь России, погибая по дороге от голода и эпидемий. Самая жестокая и бессмысленная страница войны начиналась. Ни в чем не повинные мирные жители, забрав с собой лишь самые необходимые вещи, бежали без оглядки…»

Правда, в исключительных случаях можно было откупиться. Один из жителей Ружан вспоминал: «За несколько дней до прихода немцев появились казаки. Их командир заявил, что подпалит город. После того, как казаки начали поливать дома керосином, член комитета принес им 500 рублей, и они съехали. Горизонт со всех боков от города был красным от полыхающих деревень».

«Брест погиб!»

В июле 1915 года фронт приблизился к Брест-Литовску. Несмотря на настойчивые просьбы коменданта Брест-Литовской крепости генерал-лейтенанта В.А. Лайминга, утверждавшего, что крепость сумеет устоять в полной блокаде 8 месяцев, был отдан приказ об эвакуации гарнизона и военного имущества. И о безусловной эвакуации населения. Приказ об эвакуации в 3-дневный срок (!) населения города был отдан Лаймингом 1 августа, крепость и город были заняты в ночь с 12 на 13 августа по старому стилю. Не удивительно что сборы и отъезд превратились в хаос и кошмар.

Брестский историк Константин Жуков опубликовал некоторые документы, хранящиеся в фондах мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и относящиеся к августу 1915 года. В воспоминаниях И.Л. Мелентовича, военного фельдшера, говорится: «Вся железная дорога была загружена поездами. Наш поезд был последним, шёл, можно сказать, пешком, часто часами стоял на дороге. Все дороги и территория, сколько могли видеть глаза, были сплошь загружены изгнанными из своих жилищ беженцами из Польши, Белоруссии с подводами, коровами, гружёными велосипедами, ручными тележками, все живое было нагружено тяжелыми предметами. Это был сплошной настоящий ад при жизни живых людей…». В ту пору 15-летний В.Д. Игнатович вспоминал: «Наша эвакуация была похожа на бегство. Со времени получения приказа об эвакуации прошло только двенадцать часов, а наш поезд уже шёл в центр России».

Сам город накануне отступления войск был сожжен специальными командами казаков. Капитан немецкой армии Пельман записал: «Когда мы подъезжали к Брест-Литовску, то огромные столбы поднимавшегося к небу дыма подсказали то, что мы там увидим. Но действительность превзошла все наши мрачные ожидания… Мы вышли из цитадели и направились в город. И тут мосты через Мухавец оказались разрушенными; но скоро открывшаяся перед нашими глазами картина заставила нас остановиться, мы поняли, что пока не могло быть и речи о том, чтобы войти в город. Как вкопанные, остановились мы, глядя на это гигантское зрелище. Насколько мог охватить глаз, мы видели сплошное огромное море поднимавшегося к небу огня, над которым, затемняя солнце, поднималась огромная дымовая туча, возвещавшая на все окрестности: «Брест погиб!».

По позднейшим подсчетам в Брест-Литовске было уничтожено примерно 2500 зданий из 3670, в семи юго-восточных уездах Брестского округа сожжено 1006 деревень.

Эвакуация, бегство или изгнание?

При изгнании жителей из родных мест не смотрели на физическую возможность выехать, на состав семьи, есть ли в ней мужчина. Нередко в путь длиной в несколько тысяч километров отправлялись матери с маленькими детьми. Вот несколько типичных историй.

Фекла Самсоновна Давидюк из деревни Дубовье близ Волчина была замужней женщиной, матерью нескольких детей, но в принудительную эвакуацию вынуждена была уехать в Саратовскую губернию без супруга Василия Андреевича Сахарчука. Его в преддверии Первой мировой войны призвали в армию. Оценив грамотность крестьянина, начальство определило его полковым писарем.

Василий Андреевич принял советскую власть, сумел разыскать свою семью, которая вернулась на родину в начале 20-х годов прошлого века. Василий Андреевич не скрывал своих симпатий к СССР, что при польских властях приводило к арестам на сутки накануне 1 мая и 7 ноября. Один из внуков Юрий Сахарчук при СССР стал организатором и руководителем одного из лучших в Беларуси профессиональных училищ (г. Высокое). А об эвакуации Фекла Самсоновна ему особенно не откровенничала: «Выгнали с родной земли, маялись в беженстве, и, слава Богу, вернулись на свою землю».

Подобная история и у Ольги Романовны Рубашевской (в девичестве Степасюк, 1912-1995 гг. жизни). Её отец Роман был призван в армию в 1914 году, служил в Брест-Литовской крепости в артиллерийских частях, где и погиб. По семейным воспоминаниям, он был унтер-офицером с правом ношения сабли (сохранилась фотография).

Брестский краевед Иван Чайчиц недавно опубликовал статью о трагедии, случившейся в Брестской крепости 5 ноября 1914 года. Тогда, как докладывали официальные лица, по «неизвестным причинам» взорвался склад с боеприпасами. Погибло 195 человек, множество было ранено, в том числе и Роман Степасюк. Через год мать с тремя детьми, младшей из которых, Ольге, едва исполнилось три года, отправили в изгнание. Цинично названное «эвакуацией». Очутились аж в Оренбургской области, вернулись в 1922 году. Из тех скитаний Ольга Романовна вспоминала постоянную нужду и голод. Навсегда запомнила множество российских песен, подпевала на праздниках местных жителей, и если уж пятак не дадут, то накормят. Бойкая по характеру она и в уже почтенном возрасте запевала не только приличный «Лопушок», но и «Уху». Нищета и несколько песен – вот и все что осталось в памяти девчонки-беженки.

Возвратились мы не все

Возвращение беженцев началось ещё в 1918 году и продлилось в основном до конца 1924 года. Правда, возвращались не все. Жительница Уфы (Башкирия) Ирина Стародубова пишет, что из хутора Новиковский (или Новиковка) близ Бреста бежали три семьи. Одна из них Курлюк. Впоследствии две семьи вернулась на родину, а предки Ирины Стародубовой остались в Башкирии. К слову, на новом месте беженцы основали хутор… Новиковка.

Из деревни Боровцы (ныне в черте города Барановичи) в беженство отправилась семья Ивана Грицевца и осела в городе Шумиха Курганской области. Сын главы семьи впоследствии стал прославленным летчиком, одним из немногих, кто до начала Великой Отечественной войны был дважды удостоен звания Героя Советского Союза за участие в боях в Испании и на Халхин-Голе.

По-другому сложилась судьба Александра Цвикевича, родившегося в Брест-Литовске в 1888 году (возможно в 1883 г.). Он также попал в число беженцев. Активно участвовал в помощи землякам. На I Всебелорусском съезде в декабре 1917 года был докладчиком по вопросам беженства: «Беженцы пролили море слез, когда они бежали от родных гнезд в 1915 году. По их пути появилось множество могил…» Был одним из создателей Белорусской Народной Республики, премьер-министром БНР в эмиграции. В 1925 году вернулся в Беларусь, в 1937 году расстрелян.

По подсчетам брестского историка Леонида Нестерчука, в западные регионы Беларуси вернулось не более двух третей из тех, кого жизнь заставила быть беженцем. Точных данных нет, но практически всех, кто возвратился, дома ждали пепелища, за десяток лет заросшие бурьяном. Новую жизнь приходилось начинать, по сути, с нуля.

Родители Леонида Михайловича жили в деревне Харьки Пружанского района. Но в беженстве оказались в разных губерниях. Им, можно сказать, повезло, потому что в начале 1915 года процесс выселения шел еще более-менее «цивилизованно». Жителям деревни было приказано прибыть на станцию Оранчицы на возах с минимумом багажа. А остальное имущество (топоры, сеялки и т.д.) закопать в землю. Мама будущего историка Ольга Онуфриевна в шесть лет вместе с родителями и братом были «распределены» в Екатеринбург. Семья их соседей, Нестерчуков, среди них 10-летний Михаил, – в Самару. А еще из небольшой деревеньки отправились в изгнание в Барнаул, Новгород, Тулу…

Вернувшись домой после войны, достали из земли спрятанные перед эвакуацией орудия труда. Кстати, то место и поныне называется в народе «Окопы». Правда, возвратились не все. Гибли не только по пути в Россию, но и обратно. Так, пережив эвакуацию, в дороге умер от тифа дедушка Леонида Нестерчука Онуфрий Филиппович.

В своей новой книге «Черняков» ученый-физик и историк Анатолий Гладыщук приводит фрагмент воспоминаний помещика Яна Теодора Толлочко из-под Бреста: «Мы застали абсолютную пустыню и хозяйственное омертвление. Из бывшей службы войну в Сычах пережил одинокий лесничий Феликс, как единственный житель двора. В деревне тоже остался единственный крестьянин, старик, которого семья не захотела взять с собой в дорогу. Все остальные деревенские дома зияли пустотой окон и дверных проёмов с выломанными дверьми. Поля заросли метровым пыреем и сорняками, а ближе к лесу — молодыми берёзами и сосной от самосева».

Многим западным белорусам удалось начать жизнь с нуля, благодаря упорному труду и чувству хозяина, которое воспитывалось в здешних уроженцах с малых лет. Чуть пожили – и грянула Вторая мировая…

«Родился под соломенной стрехой, а умер берлинским профессором»

Среди тех, кто познал все тяготы принудительной эвакуации, дед московского тележурналиста и ютуб-блогера Максима Шевченко Василий Фомич Юськович. Он происходит из деревни Щербово Каменецкого района, в 1915 году ему исполнилось 12. Семья была большая, да всех принудительно выселили на восток, осталась только сестра Василия Фомича, которую он называл Марусей.

А вот отца звал Томашем. Тогда не было соцсетей, люди вели записи в дневниках, и в одном из дедовских дневников Максим Шевченко прочитал: «Пришел веселый солдат Томаш и завоевал сердце моей мамы Аксиньи».

В эвакуации Василий Юськович отбился от семьи, потерялся, стал беспризорником. В Гражданскую войну переболел туберкулезом. Прибился в Поволжье к толстовцам (последователям Льва Толстого, исповедовавшим вселенскую любовь, осуждавшим насилие и убийство животных ради еды), там пережил голод, дальше жизнь занесла его аж во Владивосток, где он окончил сначала техникум, потом университет. Преподавал в Благовещенске-на-Амуре, увлекся эсперанто…

В 1935 году защитил кандидатскую по физике в МГУ. В 38-м его арестовали в Ульяновске, где он в то время работал, сильно били, называли польским шпионом. Обвиняли в подготовке к подрыву моста через Волгу. Потом нарком внутренних дел СССР Ежов оказался «врагом народа», на его место пришел Берия, и многих освободили, в том числе Василия Фомича. «Переехали в Тулу, где дедушка преподавал и проживал с дочерью (моей мамой). В 1939 году эта земля (Западная Беларусь. – Ред.) стала частью Советского Союза, и Маруся с младшим сыном Васей приехала в Тулу, где впервые увиделась с братом с 1915 года, — делится семейными преданиями российский журналист. — Она говорила только на полесском диалекте белорусского. И тут — 22 июня 1941-го. У Маруси ужас в глазах, ведь в Щербове четверо старших детей оставались. И она через линию фронта из Тулы добиралась в Брест и в Щербово, когда здесь уже немцы стояли. Тут смерть приняла в 1943-м».

Вместе с тремя другими семьями белорусов Мария и ее муж были убиты в родной деревне. Местные говорят, расправу учинили боевики из АК. Не немцы. Впрочем, это всего лишь слухи. Уцелела только племянница, которую спрятали в погребе.

Василию Фомичу прислали после освобождения фотографию гроба, где лежали Маруся с мужем… А сам он приехал в Щербово в 1944-м с наступающими частями Красной армии. Был техником-лейтенантом в ВВС, готовил самолеты к вылетам. Когда вошел в родную деревню, то увидел сожженный дом своего детства…

После демобилизации В.Ф. Юськович работал в Институте методов обучения, а в 1965 г. был командирован в ГДР. В 1970 году защитил докторскую диссертацию в университете им. Гумбольдта в Берлине. По возвращении из ГДР и до конца жизни работал профессором кафедры методики преподавания физики Московского областного педагогического института имени Н.К. Крупской. Состоял в правлении Ассоциации советских эсперантистов.

Приезжал в Щербово в 1978 году с внуком Максимом, примерно за год до своей смерти (4 апреля 1980 года). Хоть и родился под соломенной стрехой, а умер — профессором Гумбольдтовского университета, доктором педагогических наук, знал несколько языков (английский, немецкий, итальянский и др.).

«…Лес любил – белорусы ведь лесные жители, — вспоминает Максим Леонардович своего деда. — Он легкой походкой мог километров 20 по лесу пройти, меня часто с собой брал. По дороге читал мне на немецком Гейне, Гёте (он свободно говорил на немецком). И Янку Купалу на белорусском – запомнилось с детства… Он никогда не кричал, только качал головой и уходил в другую комнату. И мне так стыдно становилось… А еще запомнилась его поговорка: «Умная голова, да дураку досталась».

В июле 2020-го Максим Шевченко посетил родные места своих предков, виделся с дальними родственниками, встретил тех, кто помнит еще его предков. Побывал в Брестской крепости, Беловежской пуще и в Щербове, где отснял материалы для биографического документального фильма.

Александр СЕДНЕВ

Автор: Юрий Рубашевский

Фото: источника

Источник: onlinebrest.by